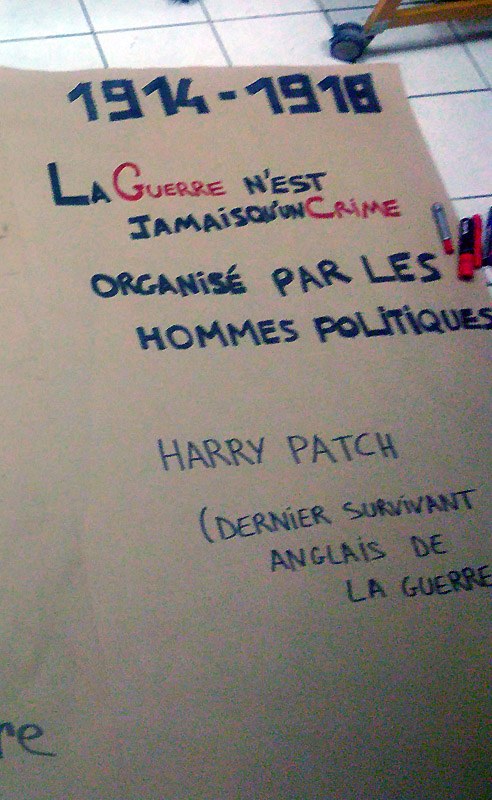

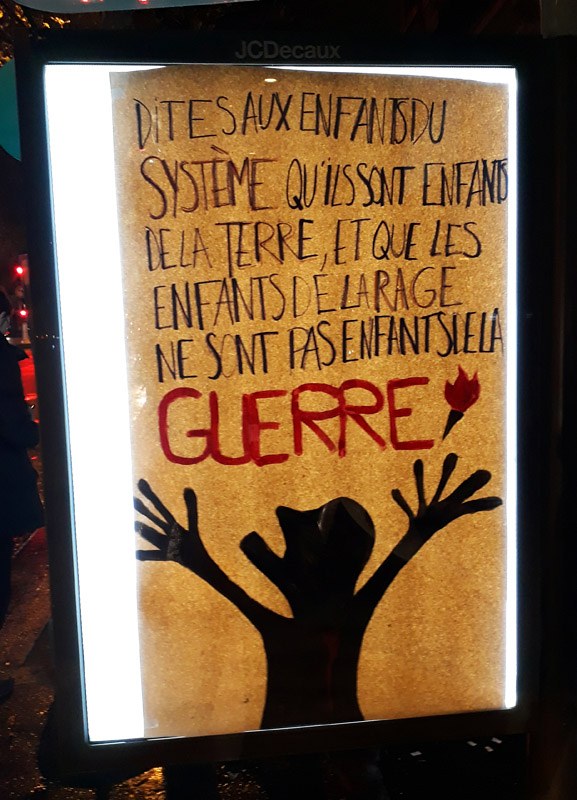

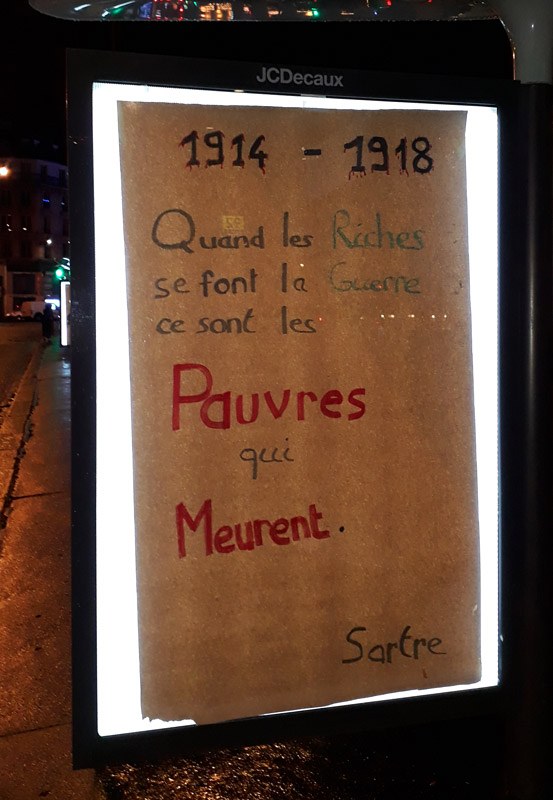

Une bonne nuit en cellule pour trois antipubs pacifistes ce dimanche 11 novembre, 100 ans après l’armistice de 14-18. Ce 11 novembre au soir donc, des militants anti-publicitaires décident de se réapproprier gentiment l’espace public en posant quelques affiches contre la guerre. Un sujet toujours d’actualité, la France accueillant le même jour une brochette de chefs d’état dans une mascarade fort peu pacifiste. Des affiches artisanales et caricaturales sur le thème des ventes d’armes, du refus de la guerre ou des derniers faits d’armes de notre cher Président, viennent avantageusement remplacer les publicités, Boulevard du Montparnasse, à Paris.

Il est un peu plus de minuit, et une voiture de police déboule en trombe à nos côtés : « Hop vous là, par ici, pas la peine de s’enfuir », trois moustachus nous demandent nos papiers, saisissent deux affiches sur le point d’être posées et appellent des renforts.

Vérification d’identité sur place et longue attente. Dans ce genre de cas où des affiches publicitaires sont remplacées sans dégradation, il est fréquent que le propriétaire du mobilier urbain rechigne à porter plainte, craignant une mauvaise publicité (et il s’y connaît). Les activistes sont souvent rapidement relâchés… mais pas cette fois. Plus la peine d’espérer attraper le dernier métro.

Vérification d’identité sur place et longue attente. Dans ce genre de cas où des affiches publicitaires sont remplacées sans dégradation, il est fréquent que le propriétaire du mobilier urbain rechigne à porter plainte, craignant une mauvaise publicité (et il s’y connaît). Les activistes sont souvent rapidement relâchés… mais pas cette fois. Plus la peine d’espérer attraper le dernier métro.

Le petit chef des moustachus reluque quelques affiches trônant fièrement dans les abribus alentours. Et les décrit à l’officier de police judiciaire à l’autre bout du sans-fil en cette heure tardive.

Ce ne sera pas l’ouverture des panneaux ou le changement des affiches qui justifiera notre interpellation, mais une seule affiche : une caricature de Macron, pour laquelle on nous reprochera un « outrage » au chef de l’état ! Plus exactement « outrage par écrit en réunion à personne dépositaire de l’autorité publique », en l’occurrence le Président.

Tout ça pour un jeu de mots : « Macron Pétain câble » : Macron pète un câble, faisant référence à sa gaffe récente concernant l’ex-maréchal, qu’il avait qualifié de « grand soldat pendant la 1ère guerre mondiale », auquel il « était légitime de rendre hommage » comme aux autres « maréchaux qui ont conduit l’armée à la victoire ». De quoi faire se retourner dans leur tombe les fusillés pour l’exemple de 14-18, comme les déportés de 39-45.

Les voitures de police foncent dans les rues de Paris, en grillant tous les feux de circulation, pour nous déposer au commissariat du 5ème. Ambiance particulière avec les policiers déçus de ne pas pouvoir prendre leur pause réglementaire et qui nous notifient assez rapidement notre garde à vue. Au milieu de la nuit, le procureur roupille tranquillement et la police peut décider des placements en garde à vue à sa convenance, notamment pour punir les militants sans s’encombrer des lourdeurs fastidieuses de la Justice. Une fois en garde à vue, aucun policier ne peut nous libérer, il faut attendre que le procureur reprenne du service pour décider de notre sort. Et là, pas la peine d’en appeler à la jurisprudence Sarkozy pour rentrer passer la nuit à la maison.

On nous demande si on choisit de faire appel à un avocat. Seulement, ça obligerait à attendre le matin pour être auditionnés, et retarderait notre éventuelle libération. Convaincus du ridicule de la situation, merci, on décline l’offre.

On vide nos poches, on nous prend tous nos objets personnels, nos ceintures et lacets, on nous fait nous déshabiller pour une fouille au corps, et on nous oublie dans une cellule.

Celle-ci fait 3 mètres sur 4, quelques matelas sommaires sur le sol et deux caméras au plafond pour garder un œil sur nous. Derrière les vitres, dans le couloir, une lumière qui ne s’éteint jamais.

Par chance, nous restons tous les trois ensemble. Une bonne chose pour garder un semblant de moral, et surtout pour tromper l’ennui. Dans la cellule se trouve déjà un quatrième larron fort peu loquace : il a été placé là pour détention de stupéfiants, trouvés dans le réservoir de sa voiture ; sans doute une idée contre l’augmentation des carburants… Il en avait pour 20€, comme quoi les flics ne sont pas plus débordés le jour que la nuit.

Difficile de dormir dans cette cellule, sur ces paillasses, sur ce sol de béton… Et quelques heures plus tard, la lourde clé tourne dans la serrure invisible de l’intérieur. Nous sommes extraits ensemble pour être interrogés. Il est près de 4 heures du matin.

Les questions se suivent et se ressemblent. Elles ont été minutieusement préparées. Mais elles portent principalement sur les affiches posées aux alentours de notre interpellation, photos à l’appui. Avez-vous posé cette affiche ? Que signifie-t-elle pour vous ? Mais aussi : que pensez-vous du Président ? Voulez-vous lui nuire ?

On nous fait bien comprendre que « l’outrage » au chef de l’état, ça ne rigole pas. Quelle que soit sa cote de popularité. On nous dit que notre cas pourrait même monter haut, très haut, jusqu’au Président lui-même, surtout en ces moments troubles où des individus d’extrême droite ont été arrêtés et accusés de préparation d’attentat contre sa majesté. N’empêche, on n’oublie pas de faire mentionner au PV le caractère excessif et disproportionné de cette interpellation. Car quelle rigolade ! On nous accuse d’outrage, pour une caricature et un jeu de mots ? A-t-on oublié les grandes manifestations de 2015, où on nous priait d’être « tous Charlie », où 4 millions de personnes descendaient dans les rues pour la liberté d’expression et le droit à la caricature ?

N’empêche, on n’oublie pas de faire mentionner au PV le caractère excessif et disproportionné de cette interpellation. Car quelle rigolade ! On nous accuse d’outrage, pour une caricature et un jeu de mots ? A-t-on oublié les grandes manifestations de 2015, où on nous priait d’être « tous Charlie », où 4 millions de personnes descendaient dans les rues pour la liberté d’expression et le droit à la caricature ?

Bref, retour à la case prison, dans notre cellule où on ne peut toujours pas fermer l’œil.

Les heures passent. Puis nous sommes à nouveau appelés, un par un cette fois. Nous allons pouvoir grossir les fichiers : il est 7h30 et nous ressemblons sans doute à des zombies mais on nous photographie de face, de trois-quarts et de profil, et on nous prend tant bien que mal les empreintes de tous les doigts, un par un, ensemble, et la paume de la main au cas où ça puisse servir, sait-on jamais. Pas de prise d’ADN, encore heureux. Si en plus on ne s’était pas laissés faire, ça leur aurait donné le délit qu’ils n’arrivaient pas à nous coller…

Nouvelle attente en cellule. Pas de café ni croissants, juste un petit beurre et un mauvais jus d’orange glissés par une trappe. Va-t-on devoir attendre toute la journée que le système répressif choisisse de visionner les caméras de surveillance de la ville pour justifier notre mise en cause ? Ou bien le procureur va-t-il enfin mettre fin à cette mascarade ?

Notre compagnon de cellule est emmené pour un nouvel interrogatoire. Il revient en nous disant qu’en haut, on a parlé de nous libérer. Pas trop tôt. Peu avant 11h, l’OPJ du jour nous signifie froidement notre fin de GAV et nous met dehors, non sans nous avoir signifié la confiscation et la destruction de certains de nos effets. 18 marqueurs, une quinzaine de clés, qui traînaient par inadvertance dans nos sacs et un rouleau de pansement suspect. Nous sommes relâchés sans poursuites a priori, mais le procureur a 6 mois pour changer d’avis (et on rigolerait bien, avec un procès pour blague pacifiste).

Retour à la « vraie vie » où on peut chercher à comprendre ce qu’il nous est arrivés.

Retour à la « vraie vie » où on peut chercher à comprendre ce qu’il nous est arrivés.

Il faut savoir que pour placer quelqu’un en garde à vue, il faut qu’on lui reproche un crime ou délit passible de prison. Dans notre cas, les policiers ont longuement cherché un motif adapté.

Et ils ont accouché d’un « outrage par écrit en réunion à personne dépositaire de l’autorité publique« . Mais manque de chance, dans le code pénal, un « outrage », ça ne peut être que des paroles ou écrits « non rendus publics » ! Par exemple, quelqu’un qui insulte un flic, c’est un outrage. Mais dans notre cas, où on nous reproche des affiches posées dans un lieu public, c’est tout ce qu’il y a de plus public (je dirais même plus, publicitaire)…

On aurait pu, à la limite, nous reprocher des injures publiques. Mais dans notre cas, un jeu de mots pareil n’aurait pas été punissable de prison, donc pas de garde à vue possible.

Reste alors le délit d’ «offense au chef de l’état» ! Mais pas de chance, il n’existe plus depuis 2013, après que le « Casse toi pauv’ con » ait été puni de 30 € avec sursis puis que la cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour atteinte à la liberté d’expression. L’OPJ doit-il retourner d’urgence à la fac ou a-t-il sciemment tourné la loi pour nous dissuader de recommencer ?

Une seule solution pour résoudre cette énigme, qu’en pensez-vous : réinventer le « crime de lèse-majesté » !

Edit : en cadeau, cet article du Canard sorti aujourd’hui 21 novembre :